身为传统GDP大省,浙江民营企业和小微企业数量众多,占全省经济比重超过60%。

这些“毛细血管”对金融服务需求旺盛,但大行“船大难调头”,常常鞭长莫及;以及2014年国家鼓励民资入银,浙江是首批试点区;当地独特的商业文化等,共同为民营银行的喷涌营造了天时、地利、人和的条件。

其中,泰隆银行和台州银行并称“小微之王”,凭借差异化经营之道,成为浙江民营银行浪潮中极具代表性的生动注脚。

01 小微融资的另类解题思路

虽然不如大行家大业大、声名显赫,但台州银行和泰隆银行都是监管盖章、点赞的“黄金样本”。

2019年,央行发布《中国小微企业金融服务报告(2018)》,泰隆银行入选相关专题栏目;台州银行亦多次获得中国银监会评选的“全国小企业金融服务先进单位”称号,并荣获“亚太最佳普惠金融银行”等国际大奖。

诸多荣誉加身,并非偶然。某种程度上,二者通过独创的、触达市场边缘的灵活机制,为破解小微企业融资“难、贵、烦”的世界性难题,提供了另类解题思路。

泰隆银行在2005年正式提出“三品三表”(人品、产品、押品;水表、电表、海关报表)的信贷模式,即通过看“人品”、看“产品”、看“押品”(不强求),判断客户的还款意愿、还款能力、还款保障,同时关注“电表”、“电表”、“海关报表”,考察企业的生产经营变动情况。

台州银行则在创始人陈小军的带领下,经过不断实践摸索,形成了一套“三看三不看”的核心理念,即看人品、看产品、看现金流,不看报表、不看抵押、不看规模。

无论是泰隆银行的“三品三表”,还是台州银行的“三看三不看”,其现实意义都在于打破行业旧的存贷逻辑,构建起新的基于“软信息”和非财务指标的风控体系,有效解决与小微企业之间的信息不对称,让弱势客群的资金诉求可见、可得、可担。

仰仗这一“独门心法”,搭上时代的顺风车,泰隆银行的台州银行迅速崛起,也是业界广泛认可的“小而美”标杆。

2007年—2024年,泰隆银行的资产总额从118.97亿元飙升到4559.86亿元,期间复合增速约23.4%;台州银行的资产总额从183.4亿元膨胀到4119.02亿元,期间复合增速约20%。

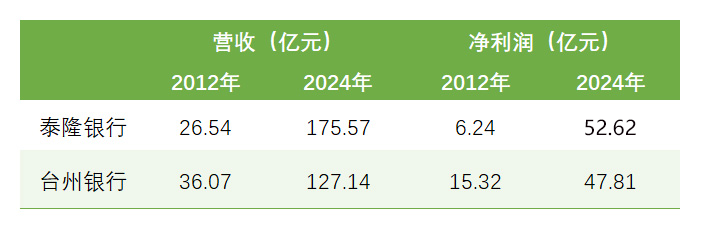

逐年壮大的身躯,驱动业绩竿头直上。天眼查显示,2012年,泰隆银行和台州银行的营收分别只有26.54亿元、36.07亿元,2024年已达175.57亿元、127.14亿元;净利润也从2012年的6.24亿元、15.32亿元高歌猛进到2024年的52.62亿元、47.81亿元。

数据来源:天眼查

但不容忽视的是,泰隆银行和台州银行的“独门心法”建立在巨量人力资源消耗的基础上,说白了就是用人海战术,尽可能多地覆盖小微企业。

泰隆银行董事长王钧曾自豪地表示:“我们建立了一支占全行员工总数50%以上的客户经理队伍,遵循‘到户调查’和‘眼见为实’的原则,与客户进行面对面沟通,背靠背了解。”

然而,身处愈发复杂多年的大环境,尤其是网贷兴起和人工智能、云计算等更多前沿科技工具的使用,让泰隆银行和台州银行引以为傲的特色,渐渐演变为一笔沉重的负担。

02 承压、减速

和大部分同业一样,进入缓步慢行的新周期,泰隆银行和台州银行也面临业绩承压、减速的困境。

财报披露,2025年上半年,泰隆银行实现营收84.22亿元,同比下滑3.8%;实现净利润26.89亿元,同比下滑5.3%。这是泰隆银行近五年来首度出现营收、净利润“双降”局面。

同期,台州银行营收约58.60亿元,比去年同期的65.42亿元减少6.82亿元,降幅10.41%;净利润21.23亿元,比去年同期的27.93亿元减少6.7亿元,降幅23.98%。

事实上,自去年起,二者便已显露出疲软之态。

2023年—2024年,泰隆银行的营收增速从9.28%放缓到8.3%,净利润增速从18.61%放缓到4.06%;台州银行的波动更加剧烈,营收增速从11.88%放缓到1.29%,净利润增速则由正(13.62%)转负(-1.05%)。

数据来源:各银行财报

分析原因,可归结为两点。

一方面,利息净收入主业表现低迷。

相较大行,小行对净利息收入高度依赖,普遍占到营收的九成左右,中收基础偏薄弱。该种失衡的业务结构,导致其在遭遇冲击,尤其是净息差收窄时,受到的影响更大。

2025年上半年,泰隆银行、台州银行的利息净收入分别为72.59亿元、51.27亿元,同比下降1.91%、10.61%。

背后,则是净息差作为利息净收入定价根基,持续探底动摇了“基本盘”的稳固性。

柒财经梳理,2022年—2025年上半年,泰隆银行的净息差从4.02%一路下行至3.25%,台州银行亦然,净息差从巅峰期的5.13%回落到目前约2.8%。

放眼行业,尽管泰隆银行和台州银行的净息差仍处在前列,但短期无法止跌的势态已为其盈利敲响警钟。

另一方面,庞大的员工费用日渐成为公司难以承受之重。

提起全行上下的“行动圭臬”——“三看三不看”,台州银行时任行长曾骄傲地说:“我们的核心竞争力就在每一位信贷员的背包里。”

但时移世易,这项曾助力“小微之王”开疆拓土的禀赋越来越进化为拖累经营的劣势。

截至2024年末,泰隆银行共有在岗员工13369名,营销人员占比56.49%;台州银行的员工数量也达1.2万名。

对比之下,资产总额1.37万亿元的成都银行,员工总数仅为5337人;资产总额9834亿元的重庆银行,人员数量也不过7879人。

进一步体现在成本端,2024年泰隆银行的业务管理费72.88亿元;台州银行则在业务管理费中列示了员工费用37.79亿元,相当于每天支出超1000万元,占营收的比重接近30%,远超同业15-20%的平均水平。

图源:台州银行财报

更令人担忧的是,“人海战术”带来的边际效益呈急剧递减,失速的“成绩单”已经给出答案。

多位个体工商户坦言:“现在手机上点几下就能借款,谁还愿意专门等信贷员上门?”

更深层次的隐忧基于暗淡的业绩同步浮现。过去三年(2022年末-2024年末),泰隆银行和台州银行的不良贷款率显著抬升,前者为0.92%、0.98%、1.19%,后者为0.9%、0.88%、1.1%。

好在,意识到危机后,二者均在积极调整战略,包括数字化转型,扩大拓客范围,推出创新产品,比如台州银行的“容易贷”,线上申请即可办理,泰隆银行的延展贷等。

随着时代的“马车”放慢脚步,台州银行和泰隆银行的现象或许只是一个开端。

在依靠“人海战术”,聚焦小微企业完成原始积累和快速扩张后,很多小行来到了成长的“十字路口”——可能都会陷入类似的发展困境,叠加行业内卷烈度加剧,特别是大行凶猛下沉,LPR(贷款市场报价利率)重新定价等因素,如何穿越周期,将是大家面对的共同挑战。